案例综述

2021年3月25日,椰树集团通过官方微博发布的招生广告因被媒体批“低俗”引发关注。海南省市场监管局迅速约谈了椰树集团相关负责人,并对椰树集团发布涉嫌违法广告的行为进行立案调查。面对机构的监管以及媒体的指责,椰树集团于4月2日在其官网、官微“硬核”回应,引发强烈社会争议。

数据时效:3月25日-4月21日

一、事件回顾:招生风波绵延近一月

3/25:“椰树风”招聘广告引发争议

25日19:06,椰树集团官博发布招生广告,称新生“入学就有车、有房、有高薪、有美女帅哥追”。网友批评其故意吸人眼球,涉嫌低俗炒作,甚至有可能是虚假宣传。

3/27:椰树集团首次回应:这就是我们风格

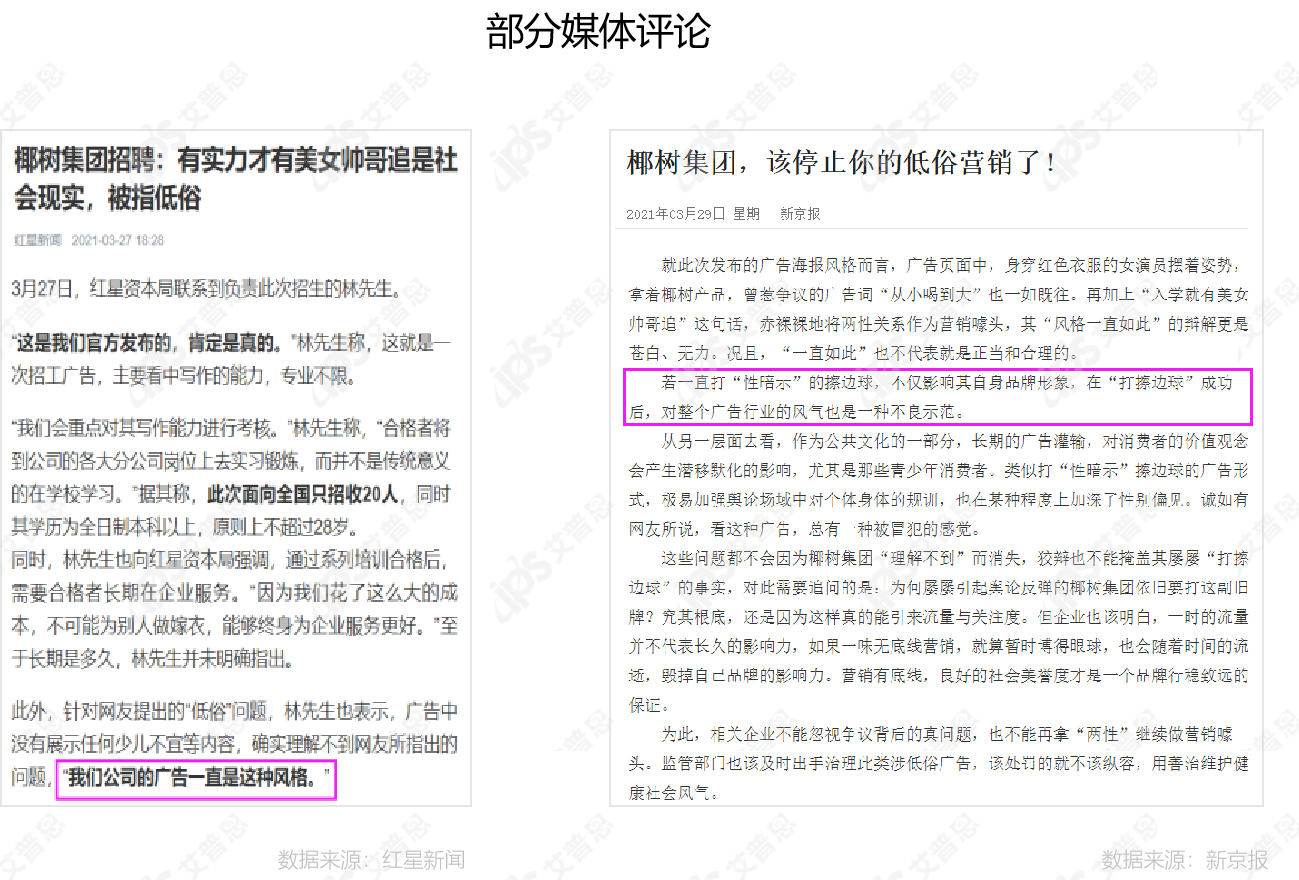

27日上午,椰树集团工作人员回应红星新闻记者:宣传内容是真实的,这是我们企业一直坚持的宣传风格。

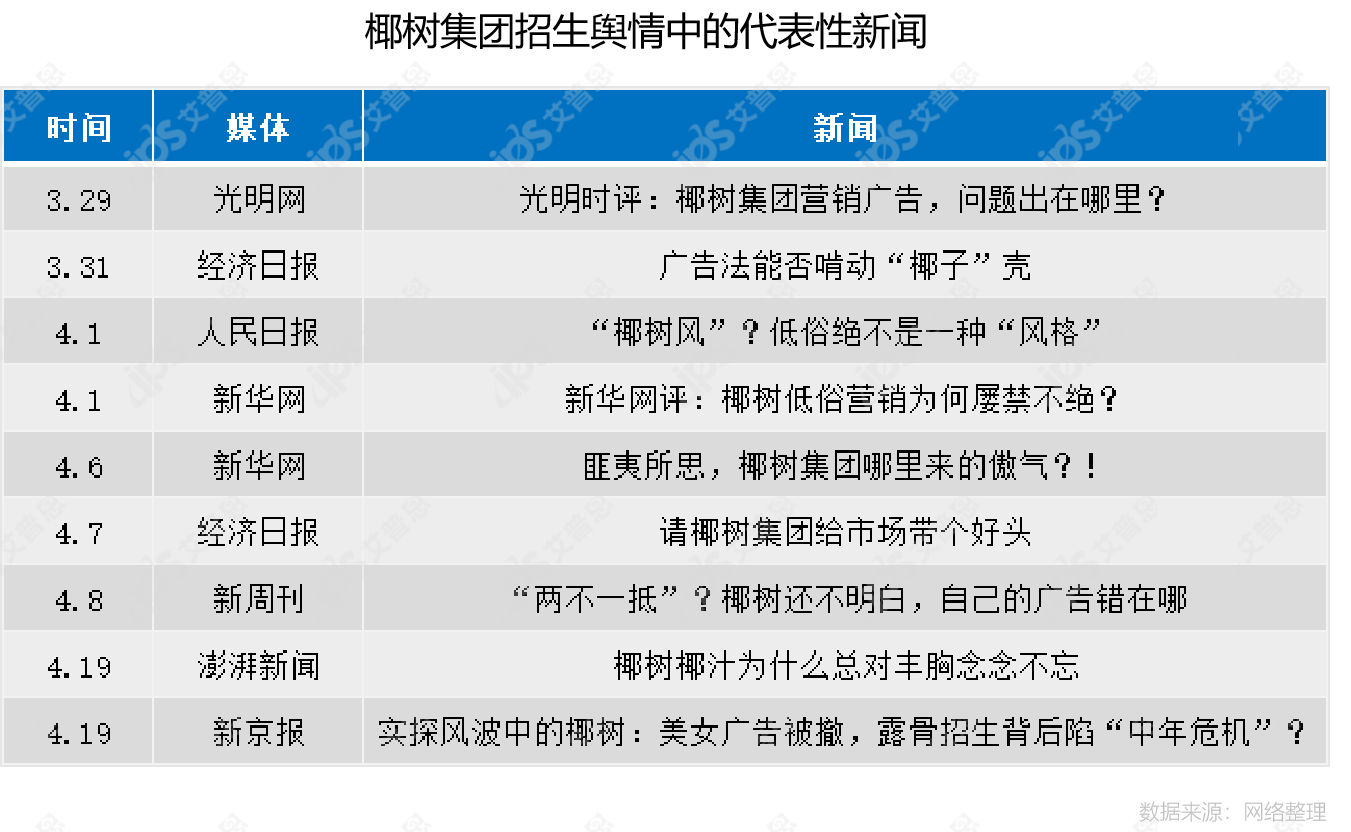

3/28:权威媒体呼吁椰树停止低俗营销

新京报、光明时评等权威媒体集体评论该事件,质疑椰树集团将两性关系作为营销噱头,呼吁椰树集团“停止低俗营销,给市场带个好头”。

3/31:椰树涉嫌违反广告法被立案调查

3月31日,椰树集团被立案调查。当晚,椰树集团招生负责人回应南都记者,立案调查对招生真实性没有影响。

4/1:三大央媒发文批评“椰树风”

4月1日,人民日报、央视网、新华网发文痛批椰树集团,认为椰树低俗广告屡禁不止是由于违法成本太低。

4/2:椰树集团“硬核”回应

椰树集团在官网发文自辩称广告“并没有明确违反现行法律法规”,媒体炒作引发员工“五个担心”,同时将官微被批判的招生广告置顶。

4/5:椰树集团删帖“服软”

5日,有媒体注意到椰树集团官网的回应文章及官微置顶的争议广告已悄悄删除。

4/6:新华网再次发文痛批椰树傲慢

6日,新华网发布《匪夷所思,椰树集团哪里来的傲气?!》,再次痛批椰树集团,同时承认椰树牌椰汁的确是好饮料,呼吁椰树集团别让低俗营销砸了招牌。

4/9:椰树集团撤掉集团门口含“低俗”广告语的海报

9日,椰树撤下办公大楼前含“低俗”广告语的巨幅宣传画报,现任董事长侧面回应:由于人才缺失才重金招聘。

4/19:新京报跟进报道

19日,新京报、海峡都市报等媒体再次跟进报道风波中的椰树集团,称椰树“露骨招聘背后身陷中年危机”,随后舆情逐渐平息。

二、传播分析:舆情声量达两万余条,五入微博热搜

椰树集团因“低俗”广告被媒体痛批,但也因此赚足了眼球,走上“黑红”之路。

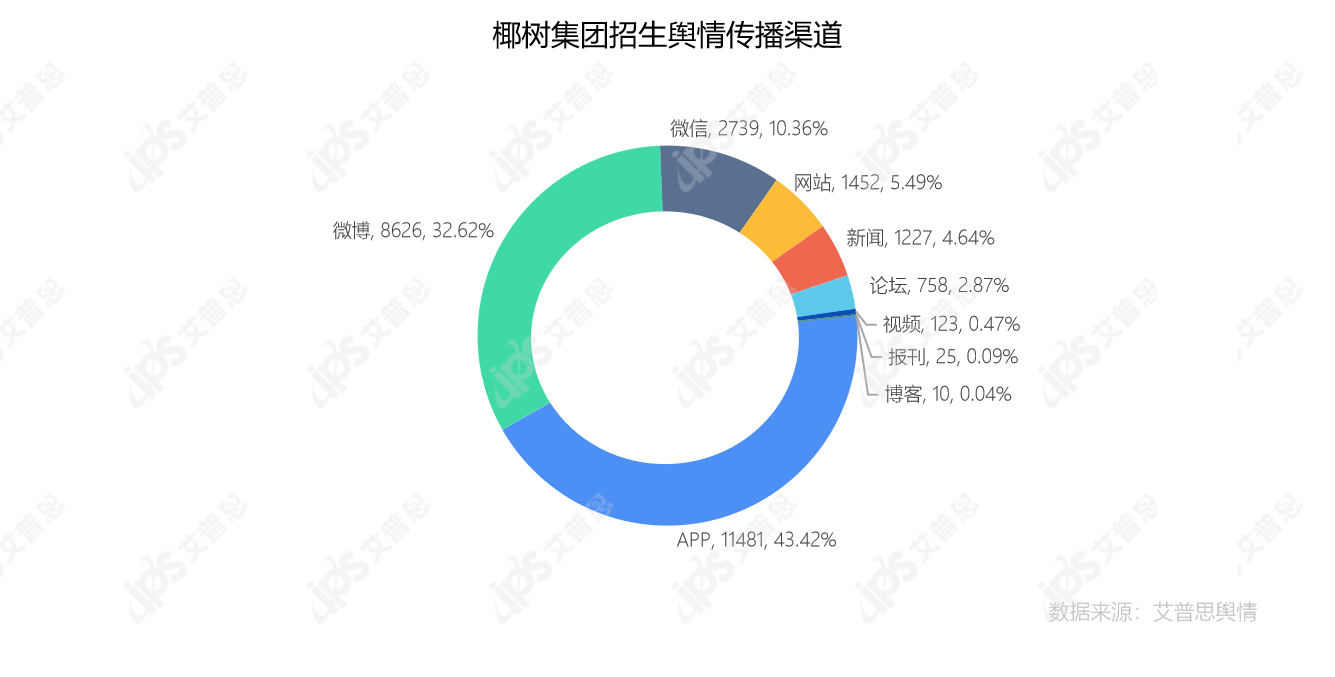

数据监测期间,相关舆情声量共计26,449条,日均945条。舆情传播主力为主流媒体及自媒体,其中APP声量达11,481条,占比43.42%;微信2,739条,占比10.36%;网页1,452条,占比5.49%;新闻1,227条,占比4.64%。

公众讨论主要集中在微博,共8,626条,占比32.62%。

从搜索量和话题数来看,椰树集团五入微博热搜榜,热搜排名最高达到第4位,热搜在榜时长42.4小时,微博相关话题50余个,累计被阅读近10亿次,网友讨论5万余次,其中阅读量破千万的话题高达8个。

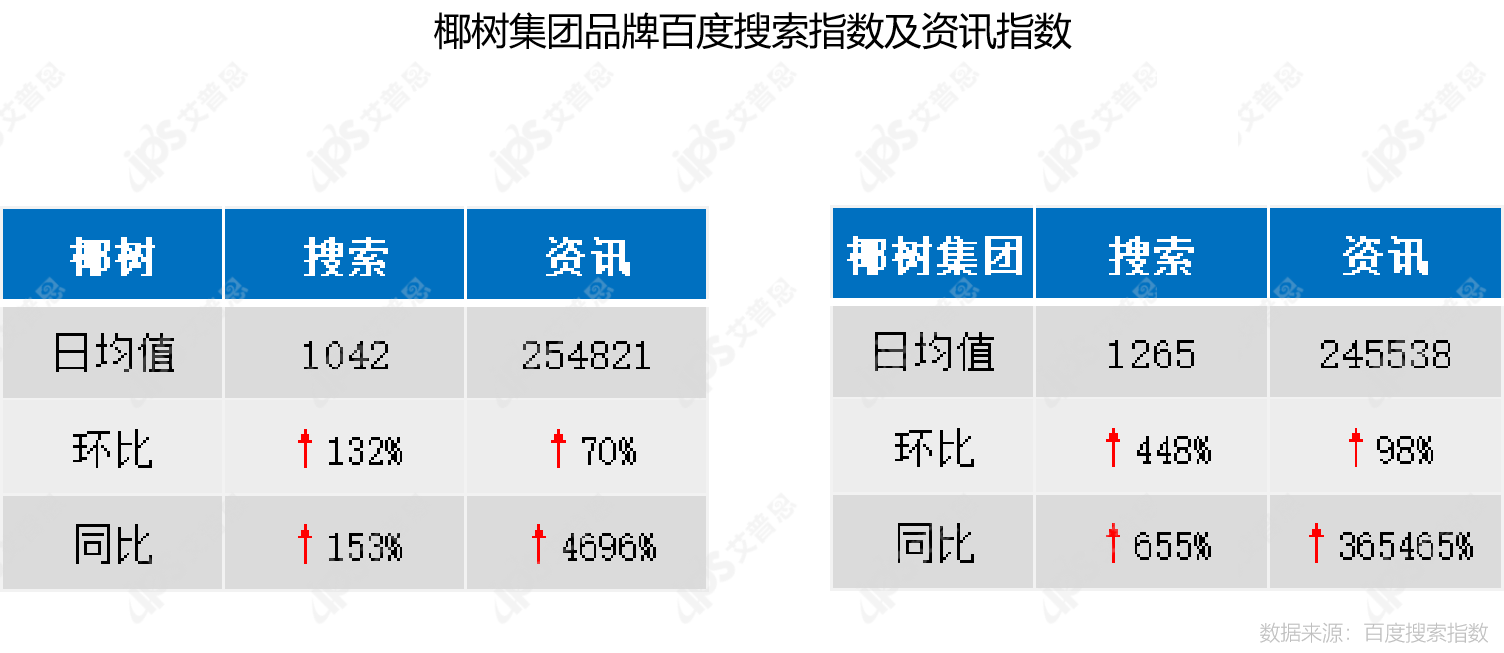

此外,抖音话题也高达10余个,播放量高达2132.1万次。同时,品牌词“椰树”、“椰树集团”的百度搜索指数、资讯指数均大幅上涨。

三、舆情态势及应对分析:椰树集团强势回应致风波数起

此次招生风波绵延近一个月,官方舆论接连发难,椰树集团数度回应,舆情发展经历了较大时间跨度,总共可划分为五个阶段,前后出现了三次声量高峰。

舆情起因:“椰树风”广告引争议

3月25日,椰树集团发布“椰树风”招生广告,引发讨论,据媒体报道,这已是椰树集团第二次因为浮夸招聘广告引发争议。

舆情初期,参与者主要为网友及自媒体,舆情焦点集中在画风奇特、内容是否虚假宣传;截至26日,有对画风提出异议的言论,但大部分属于调侃性质,并不尖锐。

舆情发酵期:首次回应,落脚“企业风格”

3月27日,椰树集团回应红星新闻,宣称内容真实有效,并非炒作:“我们公司的广告一直是这种风格”。

28日,新京报、光明时评等权威媒体集体评论该事件,舆情于4月1日达到第一个声量高峰并持续发酵,此时舆论焦点主要集中在“违反广告法”和“椰树风低俗”两个方面。

舆情爆发期:高调喊冤,回怼央媒引爆舆论

3月31日至4月1日期间,经历了监管局约谈、立案调查以及三大央媒的集体炮轰,椰树集团于4月2日在官网发布《椰树员工担心招生信息被查炒作将濒临破产》,并将官微被批判的招生广告置顶。

“硬核”回应瞬间引爆舆论,舆情声量于3日达到本次监测期的峰值,单日声量4667条。

椰树集团以强势姿态进入公众视线,攒足了热度;“喊冤”式回应从员工、椰农、企业、海南形象、一带一路等多个方面提出“担忧”,是“提醒”,也是“施压”。

另外,面对机构约谈和立案调查,椰树集团塑造了“弱势但不畏强权勇于自辩”的形象,促使网友对媒体报道做出对抗式解读和讨论。

较多网友认为:风格不高雅不犯法,且罪不至死,媒体大可不必穷追猛打。部分网友借机提出,媒体在其他应被关注的重大社会问题时“不作为”,并形成一定规模的声量,舆论反将媒体一军。

舆情发展期:沉默抗争,舆论引火创始人王光兴

4月3日至4日,椰树集团虽未就招生事件持续发声,但也没有删除争议广告,用沉默表示抗争,引发猜测。

最终,“低俗风”被甩锅给创始人王光兴的个人爱好及企业文化。媒体称,椰树集团“泥石流”广告风和包装潮流正是王光兴所引导,与椰树集团及现任领导人无关。

6日,新华网再次发文痛批椰树集团傲慢。但据@睡前消息编辑部 分析,新华网的第二轮评论不再提椰树“违反广告法”,而是指责其“打法律擦边球”、“恃宠而骄”,立场明显有所后退,单就结论而言,椰树集团算是“顶住了一波舆论压力”。

然而,自新华网再度下场批判后,各地、各级、各部门政务微博抱团全面炮轰椰树集团,致使舆情声量回抬,舆情态势一度呈现错综复杂的局面。

舆情回落至平息:删帖、撤广告“服软”,舆情回落

5日,椰树删除官网自辩文章以及官微置顶的招生广告。

9日下午,集团第一办公大楼前含“低俗”广告词的巨幅宣传画报被摘下,同时撤下的还有粗体大字海报“椰树广告低俗吗?”以及2019年“从小喝到大”的相关广告。

同时,现任董事长出面灭火,向记者诉苦,称椰树集团面临招收人才的窘境,侧面回应了此次风波。

椰树集团全面“服软”后,除个别媒体仍穷追猛打,轰轰烈烈的招生舆情自然回落。

四、舆论场解读:主流和民间,两种声音

此次椰树集团的招生舆情参与主体众多,主流和民间舆论场意见高度分化甚至呈对抗之势,后者内部亦存在观点分歧,话题制造上一度出现泛娱乐化(如“新丑风”)倾向。

媒体:一面倒批判

对于争议招生广告,以央媒为代表的主流舆论场几乎是一面倒地批判,甚至在椰树集团删帖、撤广告“服软”后,依然有新京报、澎湃新闻等权威媒体对其“穷追猛打”。

专业人士:法律、涉及、广告人士多角度解读

对于椰树集团到底有没有违反广告法,法律界看法不一:

反对:椰树集团招生广告“有违健康的表现形式”、“违反公序良俗”、“有性挑逗消费者之嫌”。

支持:这样的公司少有,这种敢于向劳动者承诺薪资待遇的排版,并不低俗。

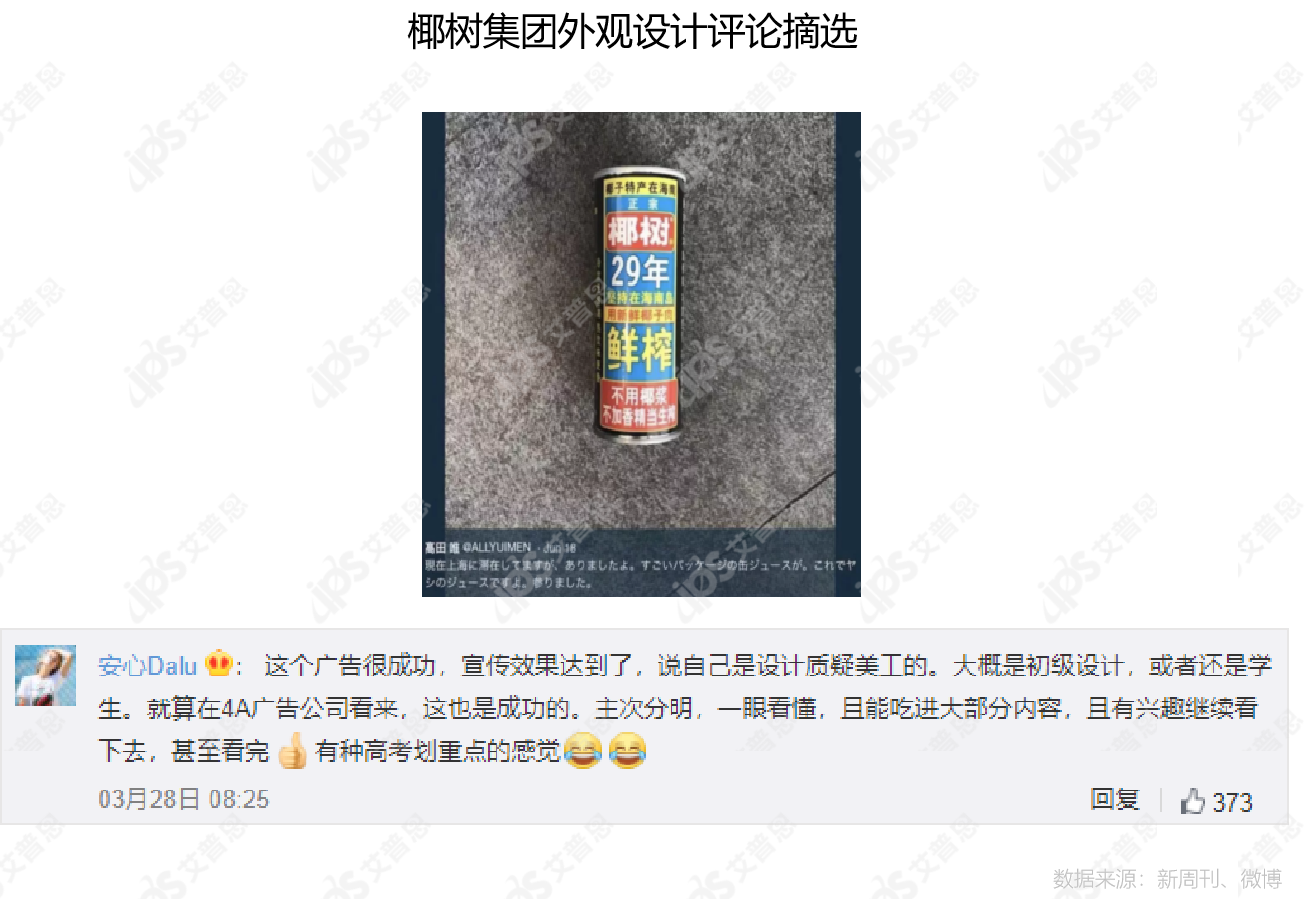

对于被媒体痛批“低俗”的椰树设计,日本知名平面设计师高田唯则认为这是“了不起”的设计,形成了“新丑风”。

有广告专业人士认为,椰树集团的广告主次分明,一看就懂,并且宣传效果达到了,是成功的广告。

普通公众:态度宽容

我们随机抽取新浪微博上8000余条相关数据文本进行情感分析,结果显示,民间舆论场对此事件总体来说态度宽容,从话题制造来看,网友观点大致包括:

◆ 设计风格年代感较强,品味低俗但并不恶臭,不反感,没必要抹杀(70%);

◆ 海南特色而已(7%);

◆ 媒体在椰树广告问题上过度渲染(7%);

◆ 不认可“低俗”说法,大可不必非要高雅(6%);

◆ 椰树品质过关,包装可以无视(6%);

◆ 椰树集团并未违反广告法(2%);

◆ “椰树风”广告浮夸,有待提高(2%)。

五、应对得失:“黑红”之路恐难长久

从此次风波的最终结果来看,椰树集团不但赚足了热度,还塑造了产品质量过硬的品牌形象,收获了大部分公众的宽容。若不考虑主流价值观,单从公关角度而言,椰树的这波操作令人拍案叫绝。那么,如此公关真的值得效仿吗?椰树品牌的“黑红”之路能否走到最后?

论品牌管理,“争议”本身便会导致品牌价值损耗,造成消费者流失。“黑红”之路毕竟不是长久之计,诚如光明网评所言,“总是期望靠打擦边球来营销产品,短期利益或许可观,但这可能是以透支未来为代价的,得不偿失”。

论媒体关系,主流媒体一面倒地批评,甚至在舆情平息后仍有媒体穷追猛打,椰树的媒体关系实在“堪忧”。缺少媒体支持,一旦出现危机,公关努力恐将事倍功半。

面对突发舆情,椰树选择了要“流量”、要“热度”,最终结果是,不管冤不冤,这一知名品牌从此被舆论贴上了“低俗”的标签。再者,椰树集团已不是第一次因广告被约谈、被媒体炮轰,难免有“傲慢”和“累教不改”之嫌,对品牌声誉而言无异于雪上加霜。

“老司机”椰树集团在“翻车事故”中能侥幸过关,归根结底是由于产品品质过硬,若没有产品质量背书,再完美的公关也无济于事。更何况,也不是人人都是椰树。